"Pantalon"

und die Faszination der fliegenden Hämmer

Der Begriff Pantalon

Das Spiel der „fliegenden Hämmer“ lag in der Luft

seitdem Pantaleon Hebenstreit 1714 in Dresden zum Hofkapellmeister

ernannt wurde. 1667 in Eisleben geboren, war Geiger und Tanzlehrer und

ab 1714 Kammermusikus August des Starken in Dresden. Hebenstreits Ruhm

gründetet sich auf akrobatischen Fähigkeiten auf dem

Hackbrett. Kein anderer beherrschte dieses Hackbrett in solcher

Perfektion. Der Umfang des Instruments war der eines Cembalos, die

Größe von fast drei Metern war gewaltig, Es war mit

gegenüberliegendem Darm- und Metallsaitenbezug versehen, wie jedes

Hackbrett wurde es mit verschiedenen Hämmern gespielt,

Sein Instrument ließ sich Hebenstreit von Gottfried Silbermann

bauen und erwirkte im Streit um die weitere Vermarktung ein

königliches Dekret gegen Silbermann.

Hebenstreit- offenbar ein genialer Geschäftsmann hat sich

vorausblickend gegen Konkurrenten geschützt und furios in Szene

gesetzt. Für seinen Kapellmeistertitel kassierte er ein

Jahresgehalt von 1200 Gulden, der Organist bekam dagegen 65 Gulden im

Jahr, dafür musste Hebenstreit aber auch ein mal im Jahr vor

dem König spielen (Offenbar zelebrierte er meisterlich die

Wertsteigerung durch Verknappung) Seine Tourneen wurden in vielen

Ländern gefeiert, dabei war noch wenige Jahre vor ihm das

Hackbrett ein Instrument der Bettler und Gaukler.

Michael Praetorius nennt es

„das Hackebret, ein Dörfliches oder Lumpen Instrumenta!

Ein weiterer Bericht stammt aus Bayern:

„In allen Löchern stecken Musikanten, die den Leuten eins

vorgeigen... Da kommt ein Einaugiger und darauf ein Blinder und gleich

wieder ein Bucklichter, und das sind lauter Virtuosen auf der Harpfen,

und Gsichter schneiden’s beim Singen, wie ein B’sessener.

Draf kommt ein Herr, der blast ein Fagott auf einem Haslingerstecken,

und der gibt d’Tür ein’ andern Herrn in der Hand, der

eine türkische Musik macht, dass dem Herrn Vetter s Hören und

s Sehen vergeht und diesen Herrn löst eine Wälische a, die

hat ein Hackbrett und schlagt uns Triller, trotz der Frau Mam ihrer

schwarzen Katz.“

Das Pantalon Clavier- vom Hackbrett zum Hammerklavier

Historische Quellen, Berichte und Anzeigen verwenden den Begriff

Pantalon um 1750 scheinbar sehr frei- für Hackbrett oder

Clavierinstrumente. Ihren Ursprung hat die Bezeichnung im Vornamen des

Hackbrett- Virtuosen Pantaleon Hebenstreit. Demnach galt der Name

zunächst dessem riesigen Hackbrett, ging aber bald auf

Clavierinstrumente über. Die Begriffsverwirrung der doch

grundlegend

verschiedenen Anschlagsarten hat ihre Ursache sicherlich in dem

Bestreben, das faszinierende, aber akrobatische Hackbrettspiel

durch eine zwischengeschaltete Mechanik den Clavierspielern

zugänglich zu machen. Vermutlich wurde unter dem Titel

Pantalon mit unterschiedlichsten Mechanikformen experimentiert, welche

als Verbindungsglied zum Hammerclavier eine fließende

Bedeutungsverlagerung begründen. 1731 wird in einer der

frühesten Quellen noch explizit auf die Vorbild- Funktion des

"hochberühmten Pandalon" (Hebenstreit) hingewiesen und eine, dem

Vorbild besonders nahestehende oberschlägige Mechanik vorgestellt:

„Deren

Liebhabern der edlen Musique dienet zur Nachricht, das von dem Orgel-

und Instrument- Macher, Nahmens Wahl Friedrich Fickern in Zeitz,

abermahl ein neu musicalisches Instrument inventariet und

verfertiget worden, welches Cymbal-Clavier genennet wird; es ist in

Form ein 16-füßigen Clavicymbels, und 4 Chörig, met

Draht-Saiten bezogen; an Gravität un Force übertrifft es den

stärcksten Clavicymbel, und stehet in der Stimmung so lange, als

ein gut Clavichordium ohne die geringste Accomodirung, lässet sich

also leichte tractiren, da doch die Hämmergen auf 2 ½ Zoll

von oben herab auf die Saiten schlagen. Überdiß hat es auch

einige Veränderungen: 1) eine angenehme Dämpfung, als ob mit

betuchten Hämmergen gespielet würde; 2) kan man auch,

vermittelst eines Zuges, das Untereinandersausen in währenden

Spielen verhindern, gleichwie das Tuch in der Tangente eines

Clavicymbels die Saite stille machet. Dieses Instrument, welches um

einen civilen Preiß zu haben, hat die Eigenschafft des von dem

hochberühmten Pandalon erfunden Cymbals, und ist von vielen

Virtuosen admiriret und approbiret worden.“

Clavier- Instrumente unter dem Namen Pantalon, Pandalong, Pandaleon,

Pantalon- Clavier wurden nach historischen Berichten in zunehmend

großer Zahl zwischen 1730 bis nach 1800 gebaut.

„Pantalongs von

allerley Facon und Größe, dessen sehr lieblichen Töne,

ohne den sonstigen Nachklang, nunmehro gleich einem Clavicimbel

tractiert werden können, und dahero in allen Concerten mit Nutzen

zu gebrauchen sind, nicht allein, weil aller unzeitiger Nachklang

gedämpfet, worauf bereits viele speculiret und nicht erfinden

können, sondern weil man auch in allen Veränderungen nach

eigenem Belieben stark und schwach verfahren kann...“

Das Wesen des Pantalons oder Pantalon-Claviers kann aufgrund

verschiedener Quellen unterschiedlich interpretiert werden. Die

klangliche Verwandschaft von Hackbrett und frühen

Hammerklavieren wird im besondes leichten, tremolierenden Spiel

deutlich. Dazu eignen sich besonders die leichten, dünn- oder

unbelederten Hammerköpfe aus Holz, Bein oder Horn mit relativ

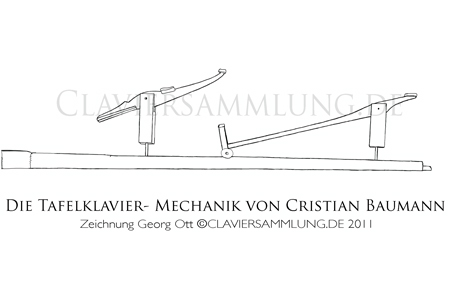

langem Hammerstiel wie z.B. in den Tafelklavieren von Christian Baumann

aus Zweibrücken.

.

.

.

Ein

verbindendes Merkmal könnte auch eine, durch Handzüge,

Kniehebel oder Pedal zu schaltende Stufendynamik sein,

entsprechend den, am Instrument Hebenstreits zur Verfügung

stehenden Registern: Metallsaiten, Darmseiten, angeschlagen durch

belederte oder unbelederte Hämmer und den sich daraus ergebenden

Kombinationen.

Die gängigen Veränderungen sind:

1.

xxPianozug

(Moderator): Reduzierung der Lautstärke durch Einschieben von

Tuchstreifen zwischen Hammer und Saite, gelegentlich auch mehrere

unterschiedlich starke Moderatoren in einem Instrument.

2.

xxFortezug –

Dämpfungsaufhebung, die angeschlagenen Töne klingen frei aus,

bis Ende des 18. Jh. häufig für Bass und Diskant getrennt zu

betätigen.

3.

xxForte- und

Pianohämmer: für einige wenige erhaltene Instrumente stehen

je Ton zwei seperate Hammerreihen zur Verfügung, die alternativ

mit und ohne Belederung angeschlagen werden.

4.

xxUna corda

(Harmonikazug): Hierbei wird die gesamte Tastatur seitlich verschoben,

so dass nur eine Saite eines Chores angeschlagen wird.

5.

xxHarfen-, Fagott-,

Cembalo-, Lautenzug etc.: Klangveränderungen, die zumeist dudurch

erzielt wurden, dass Leder, Tuch , Elfenbein oder Papier an die Saiten

gedrückt wurden.

Drittens wird auch das gänzliche Fehlen einer Dämpfung

gelegentlich als Pantalon- Merkmal genannt. Sicher ist, dass das

„Untereinandersausen“ der Töne im Klangkonzept eines

Pantalon- Claviers nicht unbedingt als unangenehm empfunden wurde.

„Das

ungedämpfte Register des Fortepiano ist das angenehmste, und wenn

man die nöthige Behutsamkeit wegen des Nachklingens

anzuwenden weiß, das reizendeste zum Fantasieren“ C. P. E.

Bach

„Denn wenn man da fürnehmlich einen Baß-Clavem

anschlägt, so klingt er, ungeachtet es mit Darm-Saiten bezogen,

wie einer, der auf einer Orgel gehalten wird, lange nach, und lassen

sich da viele Passagien und Resolutiones der Dissonantien mit

größter Wollust des Gemüths absolviren, ehe er

gänzlich verschwindet."

Anhand vieler Beispiele lässt sich zeigen, dass die Beliebtheit

des Klangs der ungedämpften Saite keineswegs eine Marotte einiger

weniger Klavierbauer war, sondern bis in die zweite Hälfte des

Jahrhunderts hinein zu den wichtigsten ästhetischen

Grundprinzipien zählte.

Historische Quellen, Berichte und Anzeigen verwenden den Begriff

Pantalon um 1750 scheinbar sehr frei- für Hackbrett oder

Clavierinstrumente. Die Begriffsverwirrung der doch grundlegend

verschiedenen Anschlagsarten hat ihre Ursache sicherlich in dem

Bestreben, die faszinierende aber akrobatische Hackbrettspielerei

durch eine zwischengeschaltete Mechanik den Clavierspielern

zugänglich zu machen. Vermutlich wurden unter dem Titel

Pantalon unterschiedlichste Mechanikformen ausprobiert, welche als

Verbindungsglieder eine fließende Bedeutungs- Verlagerung zum

Hammerclavier begründen.

„Pantalongs von allerley Facon

und Größe, dessen sehr lieblichen Töne, ohne den

sonstigen Nachklang, nunmehro gleich einem Clavicimbel tractiert werden

können, und dahero in allen Concerten mit Nutzen zu gebrauchen

sind, nicht allein, weil aller unzeitiger Nachklang gedämpfet,

worauf bereits viele speculiret und nicht erfinden können, sondern

weil man auch in allen Veränderungen nach eigenem Belieben stark

und schwach verfahren kann...“

Noch einfacher als mit Tastendruck, lässt sich der Pantalon-Klang

mit Hilfe einer Cymbal-spielenden Androide vernehmen. Der begnadete

Uhren und Instrumentenbauer Christian Kintzing aus Neuwied baute diesen

real- spielenden Atomaten für die französische

Königin Marie Antoinette

"Johann Andreas Stein- der den rohen Pantalon in das Fortepiano umwandelte"

Mit der Einführung der Kniehebelschaltung zur

Dämpfungsaufhebung 1769 eröffnet Johann Andreas Stein neue

Ausdrucksmöglichkeiten die allmählich das stufendynamische

Registerkonzept des Pantalon-Claviers ablösen werden.

„Der Zug, welcher

die Dehnung oder Staccato macht, und sonsten zu beiden Seiten des

Claviers eine Beschäftigung der Hände war, wird hier durch

eine kleine unvermerkte Bewegung des Knies bewürkt; welches in der

That ein sehr groser Vortheil ist, wenn man einzelne Noten, Passagen

und Manieren scharf abstossen oder stokiren kann, ohne die Hände

vom Clavier zu bringen“

Nach Entwicklung der Steinschen Prellzungen- Mechanik mit

belederten Hämmer 1782, breitet sich auch in Deutschland

ein, auf feinste dynamische Modulierbarkeit des Tones orientiertes

Klangkonzept aus, welches in Konkurenz zum Pantalon- Modell

tritt. Die Instrumentenbauer und Anhänger der beiden Lager

streiten indes noch Jahrzehnte verbittert über Vorzüge

und Nachteile.

„Andreas Stein,

mit vollem Rechte berühmt (...) als Erfinder einer Mechanik,

die den rohen Pantalon in das, jetzt überall eingeführte

Pianoforte umwandelte“

Da sich das Pantalon-Konzept bis Ende des 18. Jahrhunderts

überwiegend in Form kleinerer deutscher Tafelklaviere verbreitet

ist dieser Konflikt auch ein Kampf zwischen kleinen und großen

Instrumenten. Daraus darf aber nicht etwa abgeleitet werden, dass die

Hammerklaviere der neuen Art in erster Linie durchsetzungsstärker

und lauter zu sein hatten, im Gegenteil, zunächst ging offenbar

das Bemühen des Stil -prägenden Augsburger

Instrumentenbauers Johann Andreas Stein dahin, ein bis ins

Unhörbare verfeinertes Diminuendo zu ermöglichen. Johann

Friedrich Reichardt schreibt darüber:

„Ich dachte einer

interessanten Scene, die ich einst mit dem ächt genialischen

Instrumentenmacher Stein in Augsburg hatte. Ich besuchte ihn , um

ein neues Instrument, das er damals eben erfunden und für seine

Tochter gemacht hatte, zu hören, auf welchem man das Cescendo und

Diminuendo auf eine sehr vollkommene Art sollte ausüben

können. Das müssen sie von meiner Tochter selbst hören,

die weiß damit umzugehen! rief der alte Künstler mit doppelt

frohem Bewußtsein. Es ward nach der Tochter geschickt, in der in

hernach eine vortreffliche Klavierspielerin kennen lernte. Während

dessen aber konnte der alte Meister doch nicht unterlassen, mit die

Natur des Instruments mit vieler Liebe und mit großem Eifer zu

beschreiben, und um mir die Vollkommenheit des Diminuendo zu schildern,

sagte er mit den angespanntesten Sinnen und Gebehrden: „Sie

glauben zuletzt noch immer was zu hören. Sie hören aber

nichts, gar nichts, rein gar nichts.“ Es war unter den

Händen der feinen Künstlerin auch wirklich so. Ich

wünschte daß Herr Stein nicht mag bei seinem Vorsatz

geblieben seyn, dergleichen Instrumente, der vielen Arbeit wegen,

(nicht) weiter zu verfertigen. Es war wahrlich die Krone seiner

überaus feinen genialischen Arbeit.“

Aber es gibt auch die Bewahrer des, ganz auf Klang- Register und die

gewohnten meist kleinen Instrumente setzenden Freunde der „alten

Musik“ Einer der einflussreichsten Vertreter eines

unumstößlichen Pantalon- Ideals ist Johann Peter Milchmeyer:

„Hat man unter

Instrumenten verschiedener Art die Wahl, so würde ich anrathen,

daß man das kleine viereckige Pianoforte dem grosern vorziehe.

Das grose braucht mehr Platz, vermehrt die Unkosten des Transports auf

Reisen, und hat weniger Veränderungen als die kleinen, da doch

diese Veränderungen so viel Wirkung thun, und immer mehr Beyfall

gewinnen “

darauf entgegnet ein Kritiker in der Allgemeinen musikalischen Zeitung im November 1798 zu Milchmeyers Klavierschule

„Dies mochte wohl

das schwächste Kapitelschen im ganzen Werk seyn. Der Verf.

räth, sich die kleinen viereckigten Pianoforte’s zu kaufen

– warum? Weil mehr Züge und Veränderungen dran sind!

Diejenigen Instrumentenmacher kann er nicht genug loben, welche - viele

Züge und Veränderungen an ihre Instrumente machen! (...) Wir

Deutschen wollen doch lieber bey unsern Stein’schen Instrumenten

bleiben, auf denen man, ohne Züge, alles machen kann.“

Zu dieser Zeit ist allerdings auch Steins gerade mal 15 Jahre alte

Prellungenmechanik von 1782 schon fast ein Relikt deutscher Orgel-und

Klavierbau Geschichte. Die neuen, sich überschlagenden Klavier-

Entwicklungen werden nicht mehr in Augsburg sondern in London, Paris

und vor allem Wien vorangetrieben, und es sind dort nicht zuletzt

technologische Neuerungen und eine, auf fortschreitende Arbeitsteilung

ausgerichtete Klavier- Produktion. Dabei darf jedoch nicht unbeachtet

bleiben in welches unvorstellbare und anhaltende Elend gerade Augsburg

mit Ausbruch der Revolutionskriege gerissen wurde. Christian Friedrich

Daniel Schubart notierte auf der Durchreise schon 1793,

"scheinen eine solche Katastrophe zu vermuten und leben meist wie

Leute, die alles aufzehren, damit der Feind nichts mehr bei ihnen

finde"

Es kam wohl noch schlimmer als vermutet. 1796 rückte General

Moreau ohne alle Rücksicht auf einen vereinbarten Waffenstillstand

in das militärisch geräumte Augsburg ein. Die wechselnde

Kriegslage ließ in den folgenden Jahren abwechselnd

Revolutionstruppen und Kaiserliche die Stadt plündern. Die enormen

Kriegslasten und Erpressungen summierten sich allein zwischen 1796 und

1799 auf einen Gesamtwert von 1,1 Mio. Gulden. An Klavierbau war

wohl auf Jahre nicht mehr zu denken. Nannette und Andreas

Matthäus, die Kinder Johann Andreas Steins folgten dem

Auswanderer- Strom nach Wien, wo sie bedeutende moderne Klavierbau-

Unternehmen gründeten. Einige zogen sich wohl in die Provinz

zurück, wo bis weit ins 19. Jahrhundert einzelne Klavierbauer als

„schwäbische Kleinmeister“ an der Einzelfertigung

längst veralteter Claviermodelle festhielten. Aus diesem

Umfeld stammt wohl auch eines der letzten, in der Pantalon- Tradition

gebauten Claviere, erbaut von Jac. Fried. Heinzelmann

Instrumentenmacher in Eberdingen 1819.

bei Interesse kann ein Manuskript mit Quellenangaben angefordert werden

Sylvia Ackermann und Georg Ott

© georg ott CLAVIERSALON 2010

.

.

. .

. .