|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

||

|

||||

|

|

|

||

|

|

|||

|

||||

|

||||

|

|

||||

x |

Der Querhammerflügel des Claviersalons zählt zu den interessantesten Zeugnissen des süddeutschen Clavierbaus im 18. Jahrhundert. Bauform, Mechanik, Ausstattung und Erhaltungszustand sind außergewöhnlich interessant. Ausführliche Informationen zum Instrument werden demnächst hier veröffentlicht. | |||

Querhammerflügel - erhaltene Instrumente und historische Quellen

|

||||

| Der Katalog der Heyer- Sammlung Cöln, 1910 enthält 3 Querhammerflügel und ist damit eine der wichtigsten Quelle dieser seltenen Hammerflügel- Form | ||||

. |

||||

|

Der Querhammerflügel der Heyer-Sammlung Kat. Nr. 172 ist wohl im 2. Weltkrieg verloren gegangenen. Dieses Instrument war

ein Muster von Eleganz und Formschönheit. Von Hubert ist ein in der

Form nahezu identischer

Querhammerflügel im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg

erhalten, welcher eine

etwas unglücklich auf die Querlage modifizierte Englische Single-Action

aufweist. hier die Beschreibung Georg Kinskys im Heyer-Katalog I Cöln 1910: "Das Äußere ist mit schönen ornamentalen Intarsien und Brandmalereien verziert; besonders reich ist die rechte Seitenwand, der Deckel iiber der Klaviatur und das Vorsetzbrett ausgestattet. An den Seitenwänden sind drei ziselierte Bronzebeschlage mit Handgriffen angebracht. Der Flügel hat zweichorige Besaitung und eine primitive, aber eigenartige Stoßzungenmechanik' ohne Auslosung: die Hammer sind auf einer unterhalb der Dampferleiste liegenden Leiste aufgereiht und schlagen die Saiten in der Richtung nach vorn (nach dem Stimmstock zu) an. Die Stößer, die die Verbindung zwischen Hammer und Tasten bilden und lose auf den Tastenenden ruhen, schnellen beim Niederdriicken der Tasten die Hammer gegen die Saiten. — An der rechten Klaviatur- backe sind zwei Ziige mit Elfenbeinknöpfen angebracht, die durch Vorschieben einer mit Filz besetzten Leiste bzw. Aufheben der (Einzel-) Dämpfung eine Piano- oder Fortewirkung ermoglichen. — Umfang der Klaviatur: C — f 3(vier Oktaven und Quarte). Die Untertasten sind mit Ebenholz, die Obertasten mit Elfenbein belegt. Länge 1,62 m, Breite 62 cm, Höhe 86 cm." |

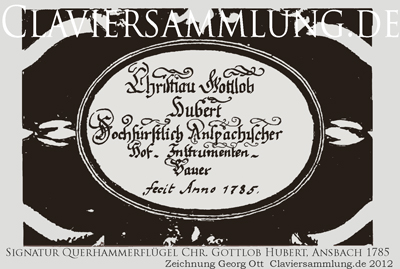

... |  Signatur des Querhammerflügels von Christian Gottlob Hubert, Ansbach 1785 Christian Gottlob Hubert

aus Ansbach in Mittelfranken ist heute vor allem als bedeutender

deutscher Clavichordbauer berühmt. In dessen Werkstatt wurden

ausser Clavichorden jedoch auch Hammerklaviere gebaut. Zwei Instrumente

mit englischer Single-Action sind im Germanischen Nationalmuseum

Nürnberg erhalten. Bei diesen Instrumenten handelt es sich

um einen sogenannten Querflügel von 1785, MIR 1176, und ein

Tafelklavier von 1787. Der Querhammerflügel MIR 1176

weist deutliche Übereinstimmungen mit dem Instrument des Claviersalons auf.

Johann Georg Meusel schrieb über Hubert im Jahre 1786: [...]. Er ist sowohl durch seine guten dauerhaften [...] Klaviere und Fortepiano berühmt, [...] von besonderer Einrichtung und dem künstlichsten Bau in der Arbeit, [...]" (Quelle: Koen Vermeij) |

|

|

Die Beschreibung des Querhammerflügels im Heyer - Katalog,

Cöln 1910 von Georg Kinsky: No. 183. Kleiner Hammerflügel (Querfliigel), von Joh. Andreas Mahr in Wiesbaden 1810 (laut Mitteilung des Hauses Jbach) erbaut; eine Signierung ist nicht vorhanden. Das Instrument ist in Nußbaum fourniert und ruht auf vier eckigen Spitzbeinen. Die Zierleiste ist mit einer hiibschen Einlegearbeit von hellem Holz - anscheinend Haselstaude — geschmiickt. Der Fliigel hat in der Contra-Oktave einchorige, im iibrigen zweichorige Besaitung, Wiener Mechanik und zwei Kniehebel (Piano- und Fortezug). - Umfang der Klaviatur: Contra F — g 3 (fiinf Oktaven und ein Ton). Die Untertasten sind mit Ebenholz, die Obertasten mit Elfenbein belegt. Länge 1,46 m, Breite 72 cm, Höhe 77 cm. |

Mahr, Johann Andreas.

Er war wie sein Vater Hofmechanikus in Wiesbaden, Geburts- und Sterbejahr sind wohl bisber nicht bekannt, nur dass er 1800 in Wiesbaden die Pfarrerstochter Katherina Ramspott heiratete. Die Werkstatt betrieb er angeblich von1774 bis 1814. Quelle: Henkel, Hubert: Lexikon deutscher Klavierbauer, Verlag E. Bochinsky Der gleichnamige Vater Johann Andreas Mahr (sen.) wurde 1722 in Eppstein geboren, er war Schüler seines Vaters Anton Mahr und ging als Geselle nach Frankfurt. Seit den 50er Jahre des 18. Jahrhunderts arbeitete J. A. Mahr (sen.) als Instrumentenbauer in Wiesbaden. 1766 erhielt er die Aufsicht über die Orgeln im Oberamt Idstein. Quelle: Michael Günther/Clavier am Main.de Auch er führte den Titel eines „Hoff-Mechanicus“ in Wiesbaden und starb dort 1788 . "In Gerbers „Neuem Lexikon der Tonkünstler" (Leipzig 1812 1814), 3. Theil, S. 290 heisst es: „Mahr (Johann Andreas) Hofmechanikus zu Wiesbaden, schon seit 1788 wegen seiner Klavier-Instrumente berühmt, arbeitet seit einiger Zeit mit seinem Bruder gemeinschaftlich. Außer den gewöhnlichen Arten von Instrumenten verfertigt er auch sogenannte Clavi- Mandors zu 12 bis 30 Carolinen. In Hamburg fand ich 1793 bey einem Freunde ein Pianoforte in Klavier-Format für 80 Thlr., welches im Tone und Traktamente nichts zu wünschen übrig ließ. Eins seiner Meisterstücke, einen Flügel, besaß der Baron von Dünnwald zu Mainz im J. 1788." Nach Ausweis der Wiesbadener Kirchenbücher hieß der Bruder, mit dem Mahr gemeinsam arbeitete, Johann Gottfried; er war ebenso wie der Vater Johann Andreas sen. Hofmechanikus. Johann Andreas Mahr Sohn wurde am 20. Juni 1800 mit Katharina, Tochter des Pfarrers Ramspott kopuliert; sein Todesjahr ist in den Kirchenbüchern nicht zu ermitteln gewesen, so daß er möglicherweise in späteren Jahren Wiesbaden verlassen hat. Johann Gottfried Mahr wurde am 13. September 1792 kopuliert und starb am 6. September 1812." Quelle: Georg Kinky im Heyer-Katalog Cöln 1910

|

||

| . | ||||

|

.... |

Die Beschreibung des Querhammerflügels im Heyer - Katalog, Cöln 1910 von Georg Kinsky:

No. 178. Kleiner Hammerflügel (Querfliigel), laut Inschrift auf einem Messingschild in der Mitte der Zierleiste von „K. SCHLIMBACH, / in Koenigshofen im Grabfelde" erbaut; aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts. Der einfach ausgestattete Fliigel ist in Kirschbaum fourniert und ruht auf drei eckigen, leicht geschweiften Beinen. Er hat im Baß zweichorige, im Diskant (von g 1 ab) dreichörige Besaitung, Wiener Mechanik und drei Kniehebel: Fagott-, Forte- und Pianozug. Umfang der Klaviatur: Contra F— g 3 (fiinf Oktaven und ein Ton). Die Untertasten sind schwarz gebeizt, die Obertasten sind mit Elfenbein belegt. Länge 1,76 m, Breite 93 cm, Höhe 83 cm. |

Signatur Querhammerflügel K. Schlimbach, Königshofen im Grabfeld 1815

Johann Kaspar Schlimbach (1777-1861) ist gemeinsam mit seinem Cousin Bernhard Eschenbach als Erfinder der Aeoline - der frühesten Form des Harmoniums, einer der bedeutendsten Instrumentenbauer des frühen 19. Jahrhunderts. Er erlernte in Wien bei Anton Walter das Orgel- und Klavierbau- Handwerk und arbeitete anschließend beim Würzburger Orgelbauer Franz Martin Seuffert. 1806 machte er sich in seiner Heimatstadt Königshofen im Grabfeld selbständig und begründete eine berühmte deutsche Instrumentenbau- Dynastie. Caspar Schlimbachs Sohn Balthasar, geboren 1807 erwarb 1836 den verwaisten Instrumentenbaubetrieb Philipp Albert Seufferts (1763–1834) in Würzburg. Er entwickelte und erweiterte mit seinem Sohn Martin die Produktion zu einer produkiven Instrumentenbau- Manufaktur. Der Cousin Caspar Schlimbachs, Bernhard Eschenbach (1769-1853) war Rentamtmann in Königshofen. |

|

|

ein Vergeichsinstrument befindet sich im Musikinstrumentenmuseum

Berlin, Kat.-Nr. 5321 Querhammerflügel mit Aeoline, Johann Caspar

Schlimbach,

Könighsofen, um 1815 |

||||

|

. |

||||

| Querhammerflügel in historischen Abbildungen | ||||

|

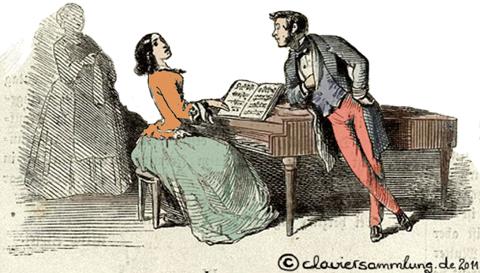

In historischen Clavier- Darstellungen und Karrikaturen

ist die Form des Querhammerflügels bis in die Mitte des 19.

Jahrhunderts present, wie hier in einer Ausgabe der Müncherner

"Fliegenden Blätter" von 1847! |

|||

| Claviersammlung.de-Forum |

|

habt Ihr Ergänzungen, Anmerkungen oder Anregungen zum Thema?

gerne veröffentlichen wir eure Beiträge auf dieser Seite! bitte schreibt uns! der Administrator von Claviersammlung.de hält sich eine redaktionelle Bearbeitung und Auswahl der Beiträge vor

|