|

|

|

|

|

||

|

|

|||||

|

|

|

||||

|

||||||

|

||||||

|

|

|

|

|||

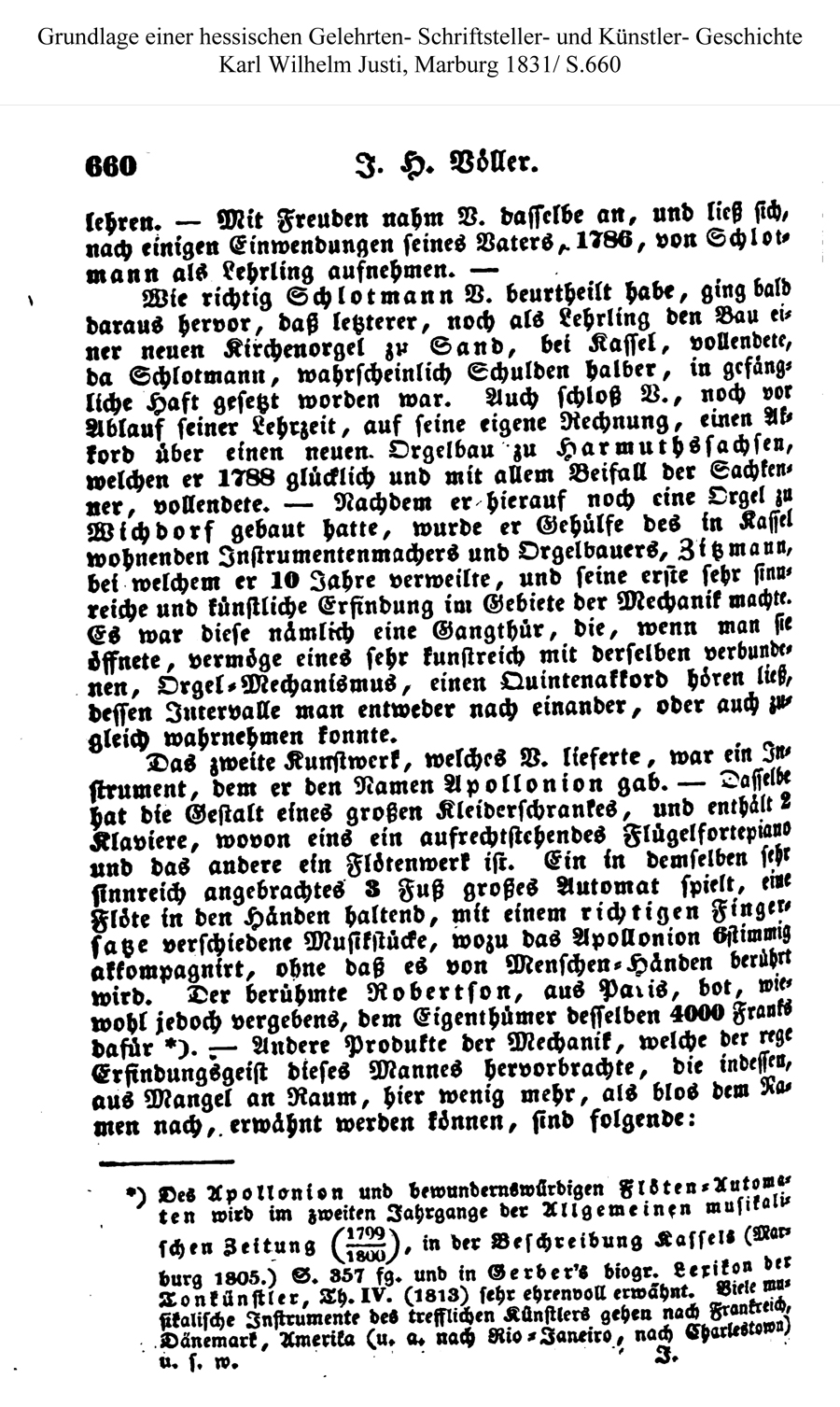

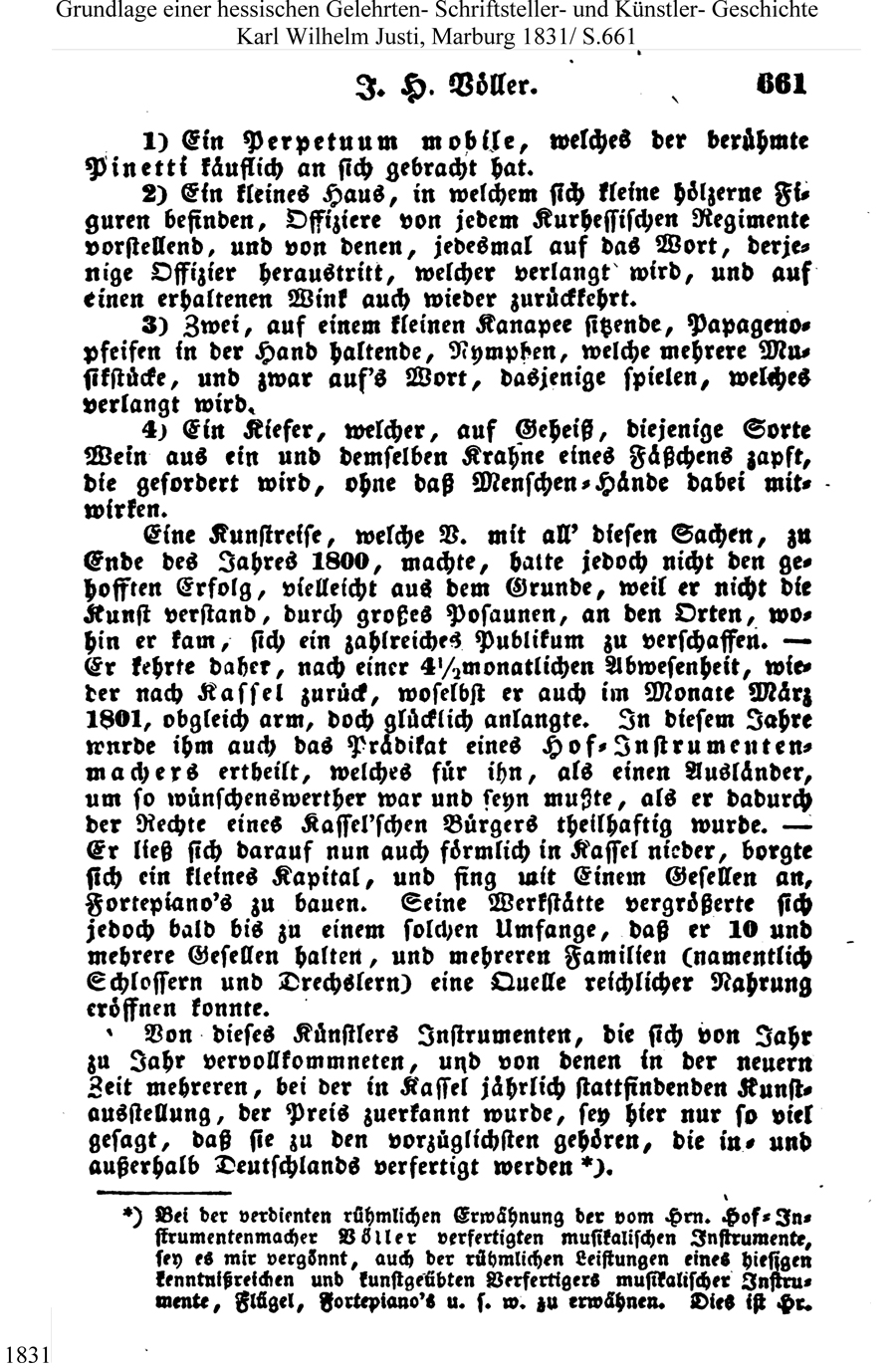

Signatur über der Klaviatur |

|||||||||

|

|

|||||||||

x x |

|||||||||

| Eigentümer: Konrad & Katja Cheung Bihler, Augsburg |

|||||||||

|

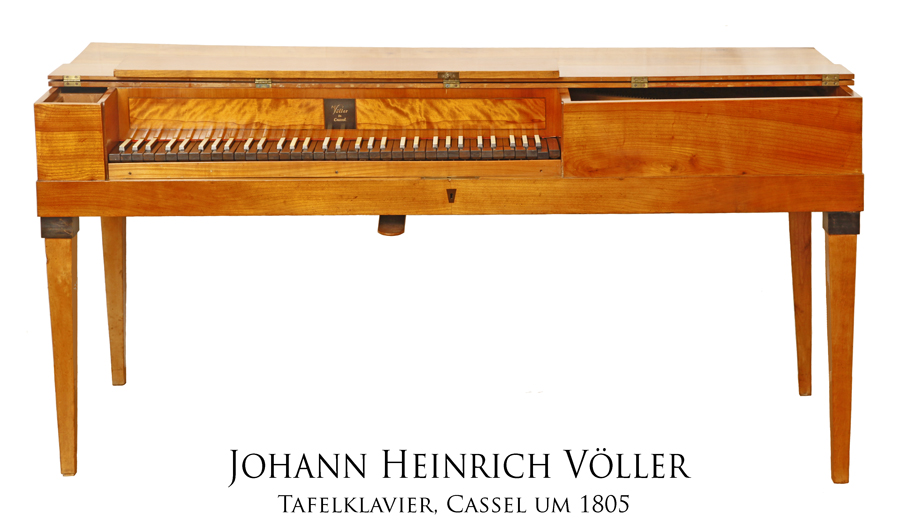

Klaviaturumfang: FF – c4

Maße des Instruments: Breite mit Leisten: 1649 mm Länge mit Leisten: 621 mm Mechanik: Deutsche

Prellzungenmechanik mit gabelförmigen Messingkapseln in der Art von

Johann Schmid in Salzburg, Hebeldämpfung,

Kniehebel: Dämpfungsaufhebung durchgehend 2-chörig Gestaltung und Ausstattung: Kirschbaum furniert und poliert, Deckel, Beine und zahlreiche weitere Bauteile sind aus massivem Kirschbaumholz gefertigt, diese Bauweise ist offensichtlich typisch für Völlers Tafelklaviere, denn auch das spätere Tafelklavier von ca. 1820 weist diese Merkmale auf. Vier spitz zulaufende Beine, viereckiger Querschnitt und schwarz abgesetztem Oberteil Klaviaturbeläge Untertasten: Ebenholz Obertasten: Elfenbein Vergleichsinstrumente:

weitere Instrumente von Joh. Heinrich Völler stehen in:

1. Hammerflügel erbaut um 1805 im Stadtmuseum Kassel 2. Tafelklavier um 1820, Klaviaturumfang FF- f4, Prellzugenmechanik im Claviersalon Miltenberg Restaurierungen: das Instrument wurde von Georg Ott restauriert und spielbar gemacht. clavierrestaurierung.de Atelier für historische Tasteninstrumente Kleines Schloss 2, Kirchensittenbach  Signatur über der Klaviatur des Tafelklaviers von Johann Heinrich Völler, Kassel um 1820, Claviersalon Miltenberg Die

Tafelklaviere von Joh. Heinrich Völler

sind zwei von derzeit drei bekannten Hammerklavieren des, zu seiner Zeit weithin bekannten Instrumentenbauers. Sie dokumentieren insbesondere in der hervorragenden Mechanik- Arbeit die Perfektion des für seine automatischen Instrumente berühmten Erbauers. Informationen zum Instrumentenbauer:

Joh.

Heinrich Völler, geboren am 7. März 1768 als Sohn des

Ackermannes Joh. V. in Angersbach b. Lauterbach (Oberhessen). Bereits

als Knabe zeigte er eine ausgesprochene Neigung für die Mechanik,

konnte aber nur mit Mühe seinen Vater bewegen ihn das

Schreinerhandwerk lernen zu lassen. 1786 trat er bei einem Orgelbauer

in die Lehre und baute bereits zwei Jahre danach seine erste eigene

Orgel. Bekannt wurde er durch die Erfindung verschiedener mechanischer

Kunstwerke, von denen das bedeutendste, Apollonion genannt,

großes Aufsehen erregte; es war eine Verbindung von einem

Claviere mit einem Flötenregister und einem Automaten. Da ihm eine

Reise, die er mit seinen Kunstwerken (1800) unternahm, wenig Gewinn

einbrachte, sah er sich nach seiner Rückkehr nach Kassel

genöthigt, sich auf den Bau von Pianofortes zu beschränken.

Mit diesen Instrumenten hatte er außerordentlichen Erfolg; er

erwarb sich bald einen solchen Ruf, daß seine Instrumente es mit

den besten Wiener Flügeln aufnehmen konnten. Er starb Ende 1822 in

Kassel.

|

. . . . .

|

||||||||