| Regensburg und die Erfindung des Tangentenflügels |

.

. |

"Schmahl

und Spath in Regensburg haben seit einigen Jahren eine von ihnen

erfundene Flügelart in alle 4 Weltteile verbreitet, welche den

Namen Tangentenflügel führt. Sie ist ein Mittelding zwischen

Fortepiano und bekieltem Flügel und wird von denjenigen zum

täglichen Gebrauche nicht ohne Grund gewählt, welchen es an

Zeit gebricht, einen bekielten Flügel immer in guten Stande zu

halten, oder an Geld, ihn durch einen Instrumentenmacher darin erhalten

zu lassen..."

|

|

.

1791, musikalische Korrespondenz der

deutschen Filharmonischen Gesellschaft

für das Jahr 1791 No 2/10

erste bekannte Erwähnung des Wortes „ Tangenten-Flügel“

.

.

. |

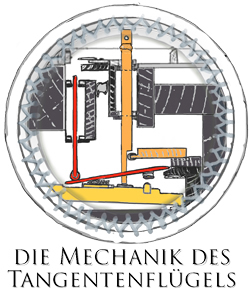

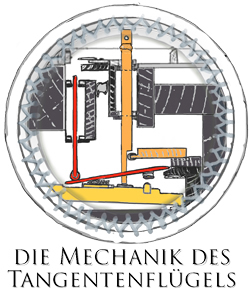

| Tangenten und Tangentenflügel |

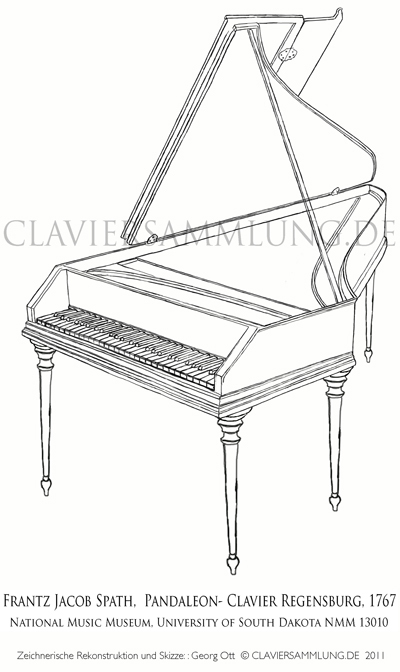

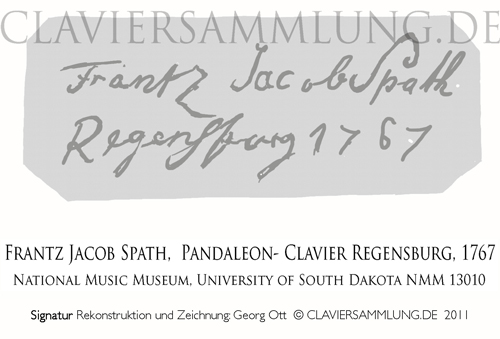

Die

Erfindung des Tangentenflügel in der Regensburger Werkstatt von

Franz Jakob Spath und Christoph Friedrich Schmahl kann als

gesichert betrachtet werden. Immer wieder geäußerte Zweifel

an der erfolgreichen Regensburger Urheberschaft führen gerne

den Begriff "Tangente" in früheren Quellen an, was etwa so

überzeugend ist, wie mit dem Begriff "Hammer" die Existenz von

Hammerflügeln belegen zu wollen. Der Begriff "Tangente" wurde

vor und nach Spath & Schmahls Erfindung willkürlich in ganz unterschiedlichen

Zusammenhängen verwendet, so etwa für auch für

Cembalo- Springer und Hammerklavier- Hämmer und Dämpfer. Die

Begriffsverwirrung hält sich z. T. bis ins 19. Jh. und sorgt auch heute noch für interessante Thesen bei einigen

Instrumentenkundlern, gerne auch mit Hinweis auf Gerbers Lexikon von 1813:

"Spath

(Franz, Jakob) – Orgel und Instrumentmacher zu Regensburg, von

dem schon im a. Lex. unter dem Artikel Spath einiges gemeldet worden

ist, überreichte schon 1751 dem Churfürsten zu Bonn einen

Tangent-Flügel mit 30 Veränderungen, und hatte durch seinen

Fleiß dies Instrument im Jahre 1770 bis zu 50 Veränderungen

gebracht. Von seinen Orgelwerken kann ich nur das einzige in der

Dreyfaltigkeitskirche zu Regensburg, von 29 Stimmen mit 4 Bälgen,

nahmhaft machen, welches er schon 1758 erbaut hat. eine Anzeige von

seinem Instrumente findet man in Hillers Nachrichten.B.IV.S.142 Er

starb ums Jahr 1796"

Ernst Ludwig Gerber: Historisch-Biografisches Lexicon der Tonkünstler, Leipzig 1813/14, IV, 538

Michael Latcham etwa, nimmt die Begriffsverwirrung des alten Gerber zum

Aufhänger für seine These, dass Tangentenflügel bereits

Mitte des 18 Jh. gebräuchlich waren. (siehe Michael Latcham: „Franz Jakob Spath and the Tangentenflügel“ Galpin, May 2004, S. 161), dabei liegt nahe, dass Gerber lediglich bei seinem Kollegen

Jacob Adlung frei abgeschrieben hat, der bereits 1758 in seiner Anleitung zu der musicalischen Gelahrtheit (Erfurt: J.D. Jungnicol, 1758) Seite 576-577, jenes Instrument für den Bonner Churfürsten schlicht als "Clavier mit 30

Veränderungen ...forte, piano, pianissime, ein Echo, Harfe, Laute,

Pandaleon und ordentliche Flaute Traver" bezeichnet.

Tatsächlich gibt es bisher keinen einzigen halbwegs

überzeugenden Hinweis auf die Existenz von Tangentenflügeln

in der bekannten Form vor den 1780er Jahren, womit auch bis auf

weiteres geklärt sein sollte, das Mozart in seinen Briefen

von 1777 keinen

Tangentenflügel gemeint haben kann, sondern eben die frühen

Hammerflügel der "spättischen" Werkstatt entsprechend dem des

National Musik Museum, Vermillion, NMM 13010.

Wer in der Erfinder-Frage weiter auf Tangenten - Suche ist,

wird sicherlich noch verschiedene Quellen und Skizzen finden, die

tangentenmechanische- Übereinstimmungen zeigen, angefangen bei

Arnold von Zwolle bis hin zu Chr. Gottlieb Schröter.

Die Leistung von Franz Jacob Spath

und

Christoph Friedrich Schmahl

besteht jedoch nicht in der erstmaligen Anwendung einer Mechanik- mit

Tangenten, sondern in deren genialen, wirkungsvollen und

belastungsfähigen Umsetzung! Die Mechanik ist in ihrer konkreten

Form so ausgereift und gewissermaßen "unverbesserbar" dass der

Begriff "Tangentenflügel" als Gattungsnahme für eine eigene

Instrumentenform mit Spath und Schmahls Erfindung wie ein

Stern auf ... und nach etwa 15 Jahren ebenso schnell wieder

untergeht (was wohl der um1800 rasanten

Klavierentwicklung geschuldet ist) . In diesem Sinne ist die

Erfindung des Regensburger

Tangentenflügels eine einzigartige Leistung in der Geschichte des

Instrumentenbaus.

.

|

|

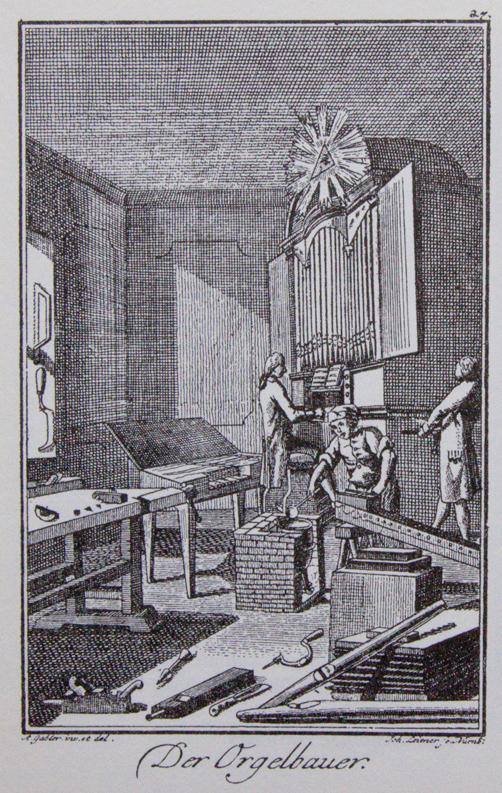

| "Der

Orgelbauer" Kupferstich von Johann Sebald Leitner nach Ambrosius

Gabler, Nürnberg um 1790- dem Erbauungsjahr des Sulzbacher

Tangentenflügels. In der Werkstatt des Orgelbauers ist neben

diversen Werkzeugen und Orgelteilen, eine Gießlade und neben der

Orgel im Hintergrund auch ein Tasteninstrument zu erkennen. Zahlreiche

deutsche Orgelbauer entwarfen und bauten auch unterschiedliche

besaitete Tasteninstrumente, darunter Clavichorde und Hammerklaviere.

Die grassierende Klavier -Lust des späten 18. Jh erschloss dem

traditionellen Orgelbau damit eine breite bürgerliche

Geschäftsgrundlage. Aber auch die, in der Folge der

Revolutionskriege erfolgte Enteignung Kirchlicher Güter,

zwang wohl viele Orgelbauer, sich verstärkt um bürgerliche

Kundschaft zu bemühen. |

|

|

| . |

| und was sagt die Konkurrenz dazu? |

Gottfried Silbermann über Franz Jakob Spath:

. |

.

„Dieser Künstler macht von seiner Clavessin-Arbeit [...]

erschröcklichen Wind. Ein Herr von Waldburg, der 1777. bey uns war, hat

seine Instrumenten gesehen und will nichts rühmliches sagen.“

. |

.

.

.

|

,,... |

..

Die Erfindung des Tangentenflügels fällt, den bekannten Zeugnissen

entsprechend, auf die erste Hälfe der 1780er Jahre. Zu dieser Zeit war

der weithin berühmte Instrumentenbauer Franz Jakob Spath (1714–1786)

bereits an die 70 Jahre alt, so dass wir davon ausgehen können, dass es

wohl maßgeblich Spath’s Schwiegersohn Christoph Friedrich Schmahl war,

der den Tangentenflügel entwickelte und baute. Der aus Heilbronn stammende Orgelbauer Christoph

Friedrich Schmahl (1739–1814) heiratete 1772 Spaths Tochter Anna

Felicitas und trat bald danach unter dem Namen „Spath und Schmahl“ als

Teilhaber auf.

Die Orgelbauer-Werkstatt Spath ist seit dem 17.

Jh. in Regensburg nachweisbar. Neben verschiedenen Orgeln sind zwei sehr

frühe Hammerklaviere von Franz Jakob Spath erhalten, eines im

National Music Museum der University of South Dakota in Vermillion/ USA und ein

weiteres, jüngst aufgetauchtes Instrument welches derzeit im

Greifenberginstitut für Musikinstrumentenkunde steht.

In der Anlage und

Struktur stehen alle erhaltenen Hammer- und Tangentenflügel der Regensburger Werkstatt in einer

sehr dichten Kontinuität, das heißt, dass wesentliche Merkmale der

Konstruktion und in der äußeren Erscheinung der Instrumente

übereinstimmen .

.

.

.

.

.

.

Christoph Friedrich Schmahl in Regensburg

1774

findet die Firma des Schwiegervaters Franz Jakob Spath erstmals unter

dem Namen „Späth und Schmahl“ Erwähnung.

1784 kaufte das Ehepaar Schmahl von den Stadthafnersleuten

Eichinger für 2600 rheinische Gulden die Hafnerbehausung nebst

Hofstatt und Garten „Unter den Schiltern am Eck“ neben dem

Haus von Späth in der Wildwercherwacht

Schmahl

erhält das ehrenvolle Amt eines Hansgerichtsassessors; er war also

in Angelegenheiten der Handelsgerichtsbarkeit am Ort tätig

1786 stibt der Schwiegervater Franz Jacob Späth und die Ehefrau Anna Felicitas

Chr. Fr. Schmahl führt die Firma bis 1802 allein weiter bis er im

Alter von 63 Jahre seinen älteren Sohn Jacob Friedrich Schmahl

(1777–1819) zur Arbeitsentlastung ins Geschäft aufnimmt;

dieser heiratete Susanne Christine Bernhardine Säger

(1774–1847) aus Heilbronn, die vermutlich aus der

Späth-Familie stammte und ihm 1809 die Tochter Elisabetha gebar.

1812 bat der jüngere Sohn Christian Carl Schmahl (1782–1815)

bei der Stadt um Aufnahme als Bürger sowie als Orgel- und

Instrumentenmacher, um anstelle seines greisen Vaters das Geschäft

mit seinem Bruder fortführen zu können. Einen

gewöhnlichen Lehrbrief könne er nicht vorweisen, er habe aber

ein Adventitiengut von 2169 Gulden aus der Erbschaft von seiner Mutter

und den Großeltern; der Vater sei wohl imstande, sich und den

Rest der Familie von seinen eigenen Grundstücken und dem

übrigen Vermögen zu ernähren und wäre geneigt, ihm

ein Holz- und Werkzeugsortiment für die Ausübung des

Geschäfts zu überlassen. Das Gesuch wurde von der

Polizeidirektion im Sinne folgender Erwägung angenommen:

„Die Musikinstrumente von Schmahl sind die berühmtesten und

der Staat kann auf den [5/6] Besitz solcher Künstler stolz

sein.“ Nach dem Tod des Vaters wurde die Firma unter dem Namen

„Schmahls Söhne“ oder „Gebrüder

Schmahl“ bis 1815 weitergeführt, als der jüngere der

Brüder unverheiratet verstarb und der ältere das einstmals

blühende Geschäft aufgab. Im Dezember des gleichen Jahres

kaufte dieser die Brauerei des Georg Adam Haller und führte

sie mit Genehmigung, obwohl des Brauwesens nicht kundig, bis zu seinem Tod.

.

.

nähere Informationen

|